Nous contacter pour toutes informations, prix, disponibilités: +33.7.60.80.80.62

Ahmed Gómez est né à Holguín en 1972. Il a quitté Cuba en 1994 et a vécu au Mexique, aux États-Unis et à Curaçao, ce qui a donné lieu à un processus d'adaptation de son travail aux contextes dans lesquels il lui a été donné de vivre.

Depuis son plus jeune âge, Ahmed Gómez établit un dialogue constant avec l'art, qu'il considère avant tout comme un exercice des sens. Face à l'étiolement général de la sensibilité qui s'organise de plus en plus autour de nous, il est toujours nécessaire de réapprendre à voir le monde, de revisiter le réel si souvent masqué derrière les coutumes, les préjugés, les hiérarchies et les réseaux établis. L'œuvre d'Ahmed Gómez nous y invite.

Au carrefour de son œuvre (comprendre son aventure esthétique, c'est aussi comprendre l’idiosyncrasie de son pays d'origine, dont le fond est syncrétique), Ahmed Gómez éprouve un souci quasi obsessionnel de déconstruire et de révéler les structures qui conduisent au sens de l'œuvre elle-même, et d'entretenir une conversation systématique avec l'histoire de l'art.

Sensible aux multiplicités du monde, Ahmed Gómez élabore ses œuvres à travers l’hybridation et la confrontation entre différents référents et médiums artistiques, provoquant ainsi des unions (poétiques, politiques, etc.) ouvertes à l'interprétation. Il interroge constamment notre héritage des avant-gardes artistiques et ce que nous pouvons sauver aujourd'hui de leurs aspirations révolutionnaires. Il honore par son travail tous les artistes singuliers qui ont mêlé leur sensibilité et leur intelligence à la rigueur formelle, et rend hommage au devenir pictural du monde, aux relations ambiguës que la communication et la "pollution visuelle" entretiennent avec le projet réifiant de la modernité.

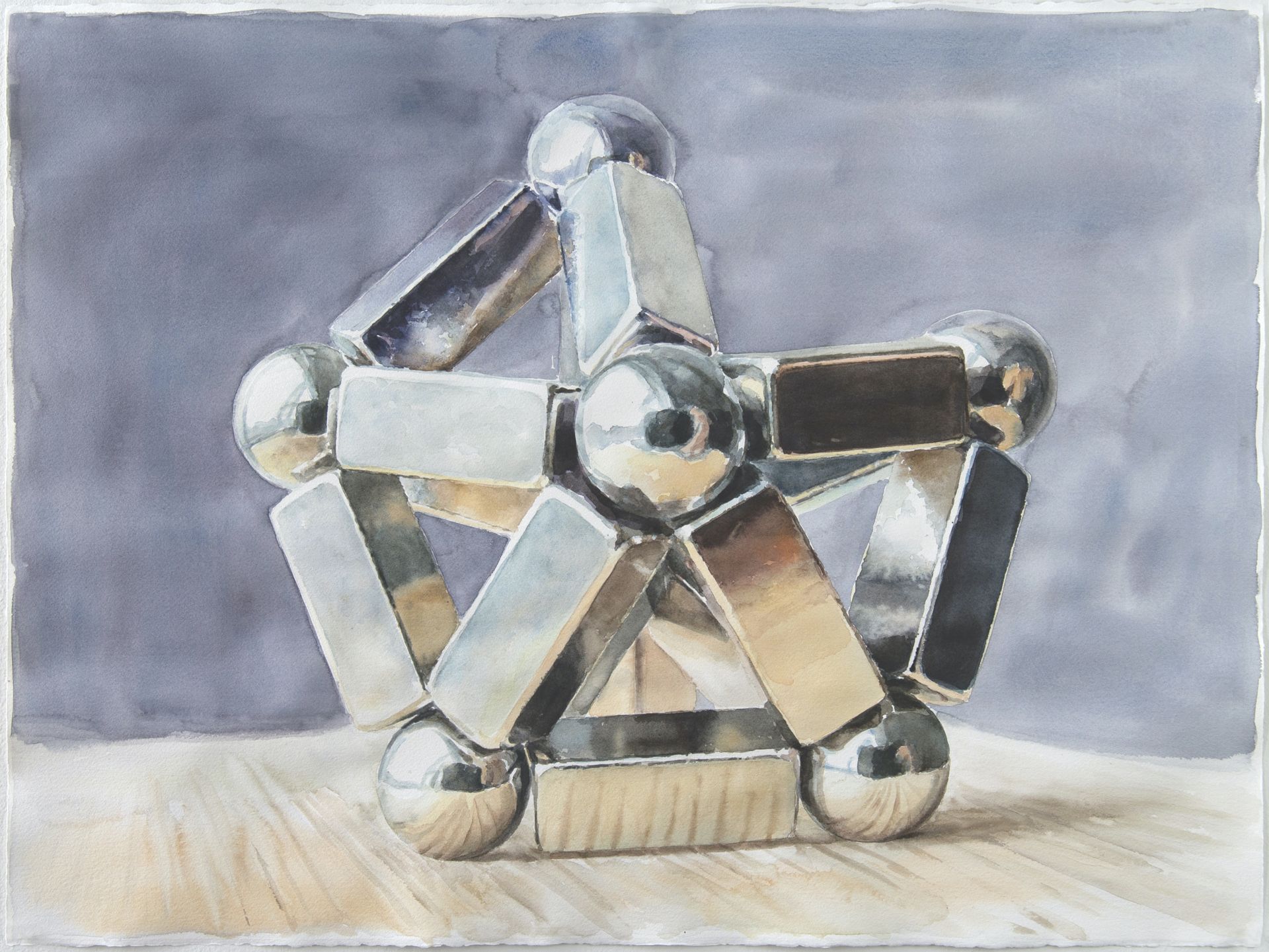

Alejandro Aguilera (Holguín, 1964) développe au fil des décennies une œuvre animée par les seules lois de ses besoins internes. Il invente un art singulier et diversifié (il oscille principalement entre le dessin et la sculpture), étranger à tous les slogans, rhétoriques ou plastiques ; un art fait d'introspection et de méditation, une forme de cartésianisme esthétique qui met toujours à l’épreuve chacun de ses gestes et postulats. Aguilera aurait pu faire siens les propos adressés par de De Kooning à Philip Guston, stupéfait de l'accueil hostile que la critique avait réservé à ses nouvelles toiles : « Sais-tu quel est ton vrai sujet ? La liberté ! »

Le cœur de l'œuvre d'Aguilera est le dessin, conçu comme une forme d'ascèse, une pratique quotidienne visant à acquérir cette maîtrise de la main que les théoriciens de la Renaissance décrivaient déjà comme un préambule indispensable à l'apprentissage de la peinture. L'œuvre d'Aguilera est tout entière contenue dans cette valeur accordée à la sélection des idées (dessiner, c'est tracer physiquement la pensée), à l'élimination, au rudimentaire, à une certaine forme d'austérité très proche de l'écriture.

Il mobilise les ressources d'une admirable dextérité, d'une prodigieuse culture du dessin et de la sculpture et d'une force de pénétration qui font de son œuvre le dépôt véridique d'un témoignage intérieur, l'exploration d'une profonde expérience sensible.

Aguilera propose une éthique autant qu'une esthétique. Son but ? Rendre à l'art son pouvoir moral, didactique et hédonique, restaurer l'aura perdue de l'image, c'est-à-dire résister à la profusion d'icônes reproductibles et enseigner l'art difficile de la lecture de l'image. Aguilera sait que l'art ne peut être expliqué que par l'art, quelles que soient les pressions sociales.

Alejandro Aguilera possède un pouvoir incomparable d'invention de nouveaux moyens de recherche, car il est sujet aux passions visuelles et est allergique à l'idée qu'une œuvre puisse se limiter à un seul style. Sa conception fondamentale est d'élargir le territoire de l'art et de chercher de nouvelles voies d'expression.

Chez Aguilera, il n'est pas question de modernisme ou de primitivisme, il n'est pas question de dessin, de peinture, de sculpture, mais d'art et, conséquemment, d'intensités sensorielles, de pensée. Toute son œuvre est une réflexion sur l'art. L'art comme outil d'appréhension et de révélation, de captation de forces. L'art comme mystique, comme sensualisme, comme pensée figurative, comme conscience élargie du monde.

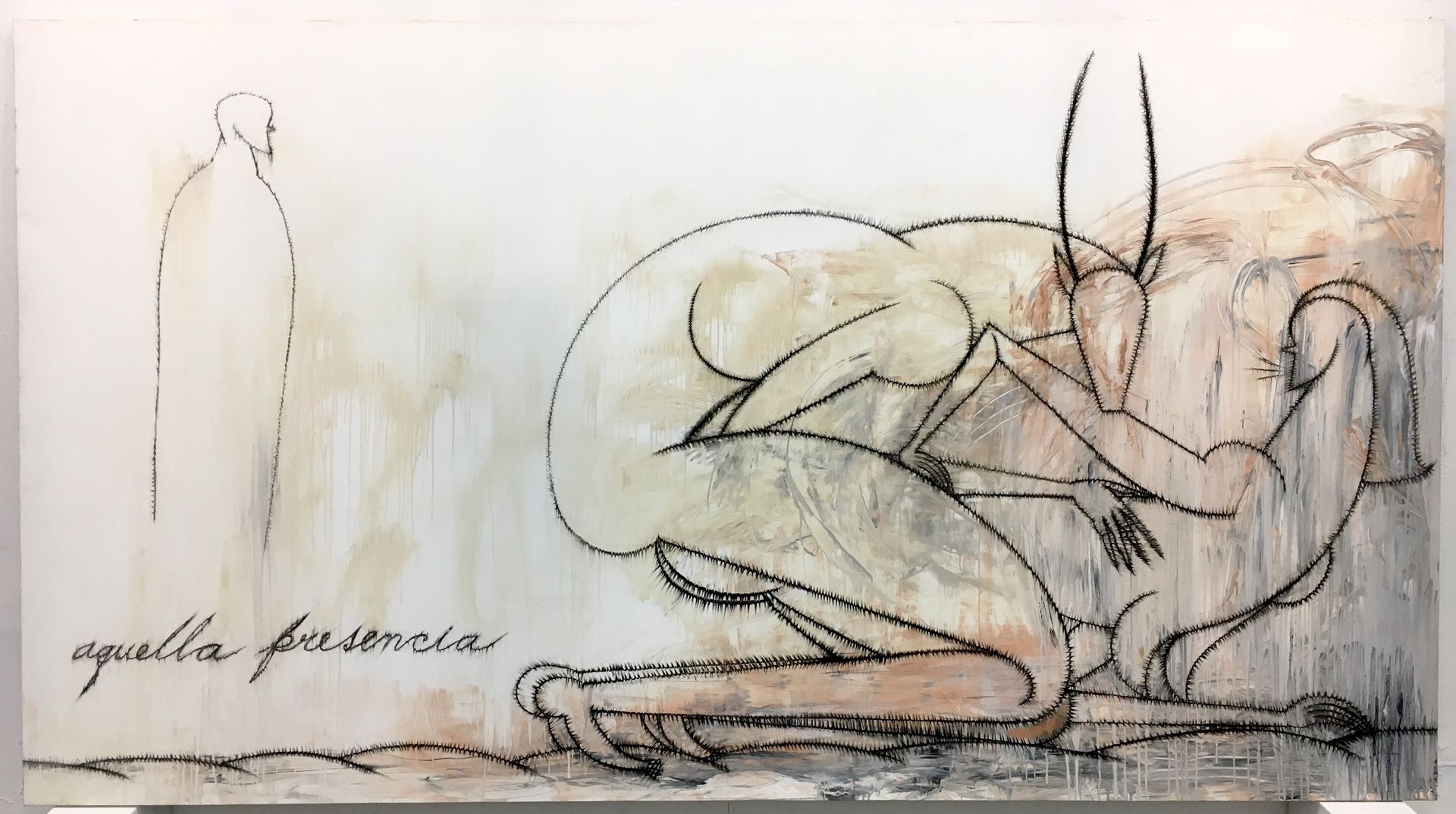

Figure majeure de la génération mythique des artistes cubains des années 1980, Ana Albertina Delgado (La Havane, 1963) s'est toujours éloignée des sentiers battus afin de recréer, de façon originale et authentique, sa pratique de la peinture et du dessin dans un dialogue permanent avec les grands maîtres de l'histoire de l'art. Elle a réconcilié l'héritage de l'ancien et du nouveau en résistant aux polémiques et à l’effet de mode, afin de réaliser, en toute indépendance, son œuvre picturale.

Ana Albertina a toujours été une ardente défenderesse de la voix immémoriale de la grande peinture, à l'heure où l'on ne cesse de prédire son obsolescence, voire sa mort. Et aujourd'hui, alors que les dernières générations d'artistes cubains réhabilitent cette pratique artistique au point d'en faire oublier ses épitaphes mortuaires et reconnaissent l'influence de peintres comme Ana Albertina sur leur travail, alors que le monde est saturé d'images inutiles, de reproductions superficielles, d'images inutiles, de reproductions superficielles, d'icônes indigentes, elle continue à agir comme le démiurge d'un monde de résistance, restituant l'aura perdue de l'image visuelle.

Affranchie des contraintes de la mode, du succès, du marché, Ana Albertina a toujours pu et su travailler pour elle-même, par nécessité interne, sans concessions, et se livrer entièrement à la séduction de l'ambiguïté de sa peinture, cette pensée visuelle. La nécessité de transformer l'inquiétude et le doute en forces génératrices, de capter le secret et l'énigme, constitue la seule voie pour cette artiste qui assume - non sans risque - sa propre essence dans la subjectivité.

Regarder l'œuvre d'Ana Albertina, c'est se retrouver dans une zone frontalière où les espaces liminaux entre l'intérieur et l'extérieur, la partie et le tout, la veille et le sommeil, l'humain et l'animal, le moi et le ça, sont souvent floues. C'est un territoire d'associations fluctuantes et de métamorphoses visuelles qui nous font passer de l'infiniment petit au cosmique, de l'abject au sacré. Le dessin, en particulier, par son caractère impulsif et spontané, est le moyen d'accès le plus direct aux images originelles. aux lieux enfouis de la mémoire et de l'inconscient.

Joyeuse et profonde, la mélancolie des peintures d'Ana Albertina Delgado apparaît comme le vecteur d'une saine interrogation existentielle sur le monde et l'homme.

Elle constitue une force de résistance face à un univers où le virtuel s'impose au réel et où la lumière n'est plus le temps qui se pense.

Figure majeure de la génération très fertile du Cuba des années 1990, ayant vite gagné une renommée internationale grâce à sa brillante période sur le concept de négritude, le langage pictural d’Armando Mariño s’est ensuite éloigné du contexte géo-historique cubain pour refonder sa pratique de la peinture dans un dialogue constant avec d’autres artistes contemporains et mener le plus loin possible l’analyse critique de son mode d’expression artistique dans ses aspects matériels et esthétiques autant que dans ses finalités culturelles. Mariño développe alors une iconographie personnelle mêlant avec subtilité les thèmes traditionnels de la peinture occidentale à de multiples incises propres à notre monde actuel, les intégrant dans des images narratives qui font écho à des faits historiques ou à des événements politiques ou sociaux contemporains.

L’art de Mariño est plus complexe qu’il ne l’a jamais été, conjuguant au savoir faire du passé un attachement à décrire un certain impact du monde dans lequel nous vivons et à tenter de le restituer au visible par les traces de la main. C’est là aussi qu’au-delà de la peinture, Mariño propose une réflexion cruciale sur le statut du médium pictural dans une société qui semble ne plus vouloir en célébrer l’autorité ni la puissance. Il renoue avec l’ambition du sujet quelque peu malmenée au cours de ce début du XXIe siècle par les démarches formalistes, utilisant dans cette nouvelle série l’image de l’errance comme métaphore de l’artiste qui se cherche, la marche comme parcours initiatique, comme quête d’une aventure artistique. S’appuyant sur l’imagerie d’une société de consommation triomphante où l’hyper violence est omniprésente, il dérègle la dialectique imposée de l’abstraction et de la figuration, sûr du constat qu’en définitive tout peut constituer une image, questionnant par là ce qui est devenu le mode de représentation du réel, la photographie, en visant particulièrement sa prétendue objectivité.

Les peintures de Mariño célèbrent le carnaval de la peinture, elles instaurent un gai savoir visuel qui renverse et dévoie les hiérarchies entre la forme et le sens, la peinture et la photographie, l’art savant et l’art populaire pour convoquer l’au-delà de la visibilité. Mariño réactive l’image, il fait en sorte qu’elle échappe à l’influence émolliente de la culture de notre société du spectacle, pour redevenir de l’art. Tout grand peintre revisite à sa façon l’histoire de l’art et Mariño est voisin des maîtres éminents grâce à sa manière de toucher le figural par fulgurations, par une sanglante harmonie de retentissants chromatismes qui éclatent, rayonnent et incitent l’œil du spectateur à parcourir des formes et des couleurs avant de lire une scène. La peinture de Mariño ose une sacralité profane, c’est pourquoi elle n’est pas et ne sera jamais obsolète, comme toute grande peinture elle seule est la force graphique et chromatique capable de cartographier les strates de quarante mille ans d’art.

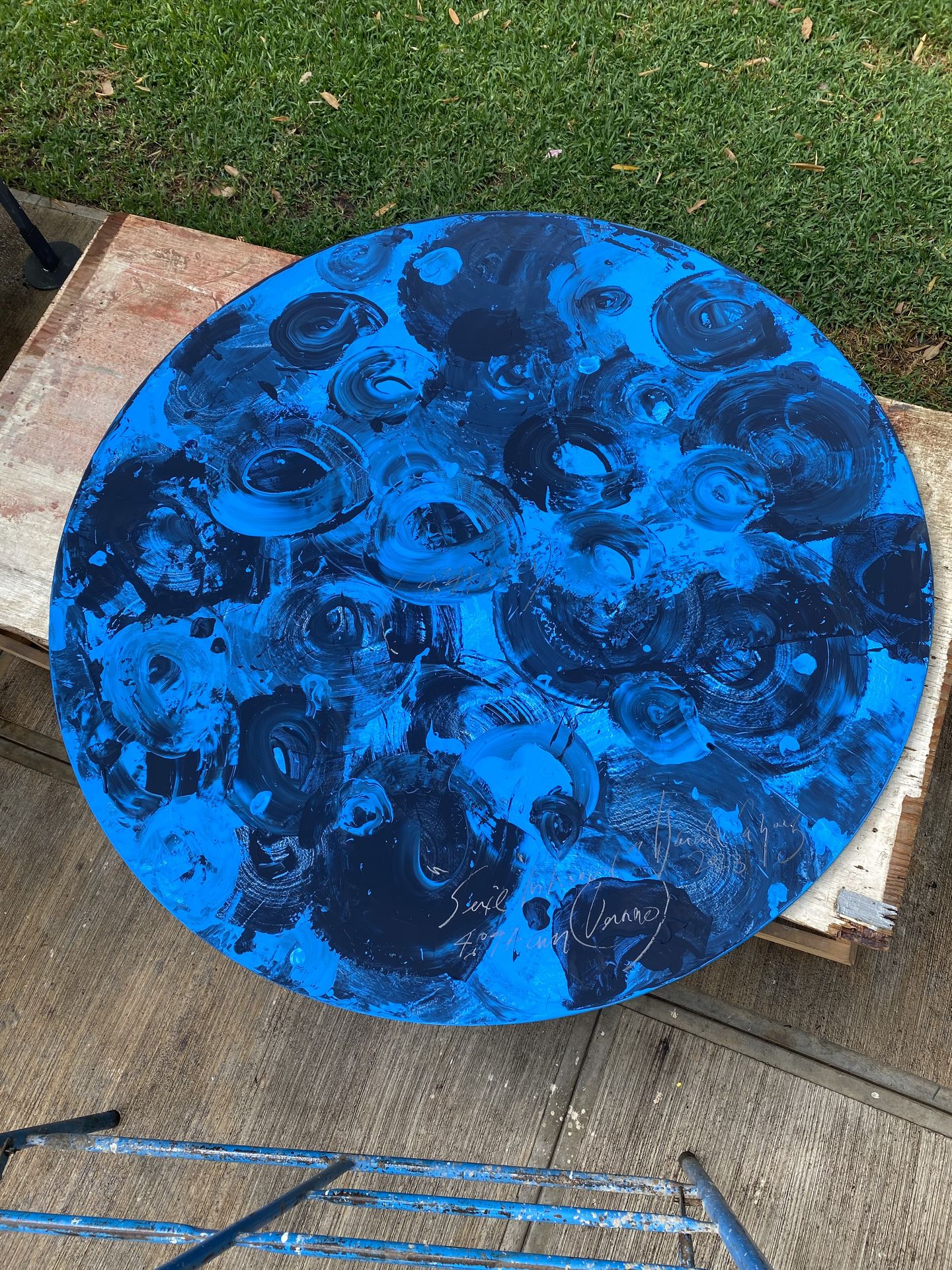

L'œuvre de Carlos García de la Nuez (La Havane, 1959) participe à la renaissance et à la défense de l'abstraction naturelle de la peinture, c'est-à-dire de la peinture en soi, laquelle, des grottes d'Altamira à l'œuvre de Picasso, en passant par Vélasquez, a toujours été abstraction, ou plutôt concrétion de sensations spécifiques.

Dans sa volonté de représenter le monde substantiel, de capter le sensible, sa peinture nous mène aux limites de l'invisible, elle élucide les frontières mouvantes d'une phénoménologie pratique de la perception. Carlos García de la Nuez n'a jamais caché son intention de faire naître, par la ligne, la couleur et le volume, une manifestation démiurgique de la matière et des forces primordiales, jusqu'à faire d'un tableau quelque chose de plus qu'un objet, c'est-à-dire la corporéité du spirituel et de l'inappréhensible, l'expression tangible de ses aspirations intangibles.

Si Carlos García de la Nuez écarte de son horizon mental, et donc de son expression plastique, toute référence à l'univers appréhensible des choses ou des êtres, ce n'est pas pour confiner ses figures à l'expérimentation ou à l'exploitation pratique d'une géométrie théorique, ce n'est pas pour être insaisissable dans l'immanence, mais pour réincarner à travers la couleur, la ligne et la matière, l'eurythmie du monde, la poièsis du Cosmos. Ses peintures n'interprètent pas le monde, elles déclarent seulement que son énergie, son âme secrète, c’est la poésie. La poésie est la lumière, l'incandescence colorée, l'organisation symphonique de la couleur qui devient clarté dans les œuvres de Carlos García de la Nuez.

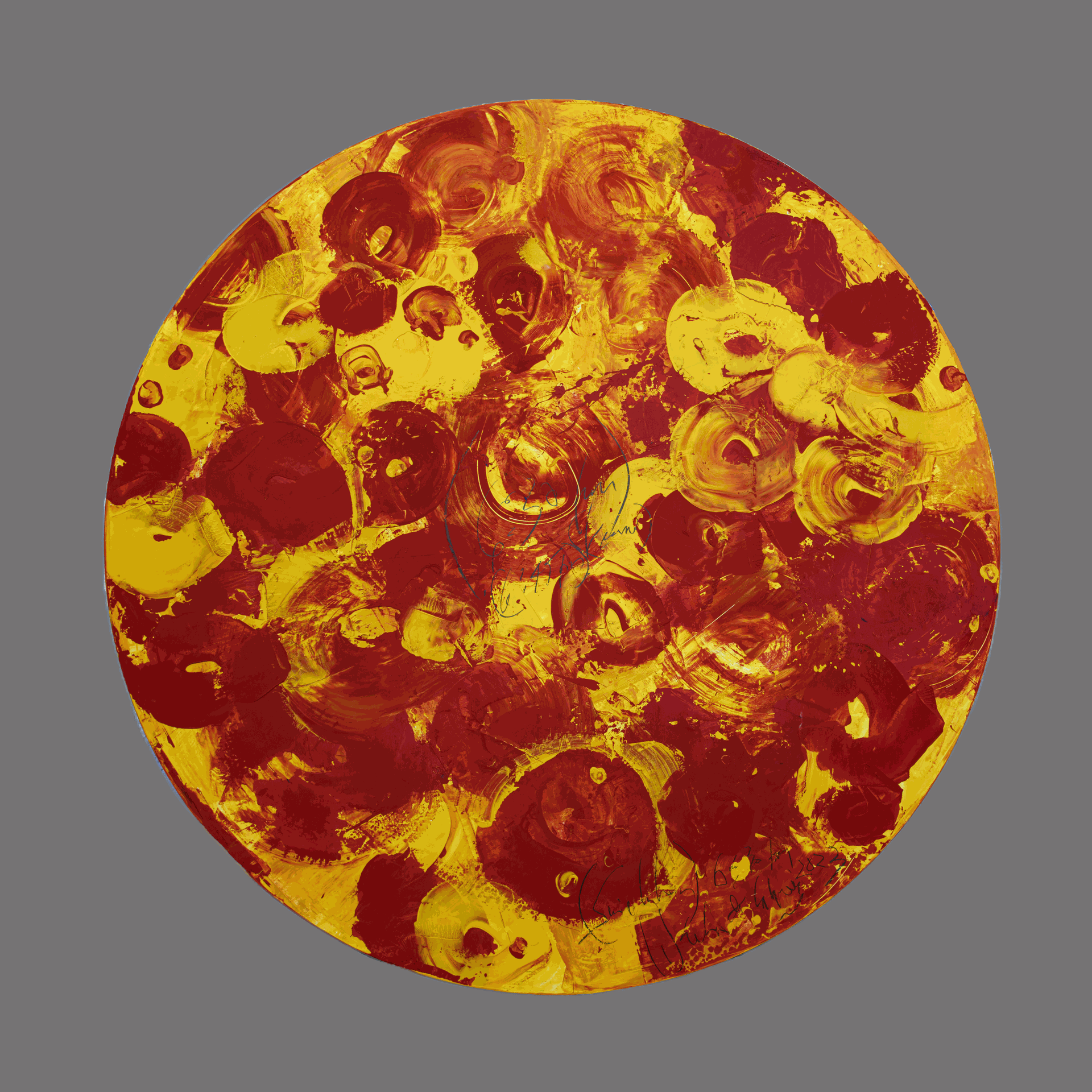

Carlos Quintana (La Havane, 1966), qui a commencé sa carrière artistique dans les années 1990, a toujours lutté contre l'idée de la mort ou de la décrépitude de la peinture ; son œuvre s'est développée dans une lutte incessante pour l'affirmer, la défendre et proposer une réflexion cruciale sur le statut du médium pictural dans une société qui ne semble plus vouloir célébrer son autorité ou sa permanence.

À chaque étape de la carrière de Quintana, établissant chacune de ses positions, animant chacune de ses fictions, déroulant le fil de ses récits, ordonnant ses objets de culte, la peinture a toujours été là, au centre. À sa voix personnelle, à sa suprême étrangeté, se conjugue la voix impersonnelle et immémoriale de la peinture. La peinture est sa vie, sa vie est peinture, le reste est gesticulation.

Carlos Quintana est un peintre important, total, sans concession. Il appartient à la catégorie des indépendants irréductibles, des francs-tireurs inclassables qui n'ont pas appris la peinture dans les écoles des beaux-arts ou les académies, mais presque par hasard, sans idée préconçue, et qui ne peuvent être affiliés à aucun mouvement ni obéir à aucun programme, aucun dogme, aucune vérité préétablie.

Quintana expérimente, cherche, tâtonne, ausculte, observe, surveille tout en apprenant à regarder la peinture au fur et à mesure qu'il la réalise.

Certains peintres ornent, d’autres interrogent. Tel est le cas de Quintana dont l’œuvre ne constitue pas seulement une tentative de figurer, mais une philosophie incarnée, une théologie en formes d’images ou de sculptures, un acte de foi

L'œuvre de Carlos Quintana propose une synthèse magistrale des desseins de l'acte de peindre, qui équivaut à cerner, à révéler et à projeter l'intériorité, à capturer des forces dans la sensation de coloration, à explorer les profondeurs de notre culture, à célébrer l'énigme et l'irradiation de la visibilité, à sonder le fait pictural et à poursuivre la recherche de la peinture en tant que vrai réel absolu.

Quintana puise ses références dans l'histoire de la peinture qui lui sert de toile de fond, de prêt explicite ou implicite, et il la récapitule, en reprend le cours, en poursuit l'héritage, en se plaçant dans sa continuité.

Avec Quintana, il ne s'agit pas de modernisme ou de primitivisme, il ne s'agit pas de dessin, de peinture, de sculpture, mais d'art et, en conséquence, d'intensités sensitives, de pensée.

Toute son œuvre est une réflexion sur l'art. L'art comme outil d'appréhension et de révélation, de captation de forces. L'art comme élan vital, comme mysticisme, comme sensualisme, comme concrétion de sentiments, comme conscience élargie du monde ; conscience inclusive d’universalité chargée d'une certaine religiosité iconique, d'un mysticisme historique intimement transcendantal et encore pur.

Ciro Quintana (La Havane, 1964) est l'une des figures majeures de l'art cubain de ces trente dernières années. Il fait partie de la génération mythique qui a émergé à Cuba au début des années 1980 (il a été le cofondateur du Grupo Puré) ; la génération qui a révolutionné l'art cubain et produit l'art le plus novateur d'Amérique latine dans ces années-là (elle combinait magistralement le kitsch, la religion, la politique, la sociologie, l'anthropologie et le post-modernisme).

L'art de Ciro Quintana (qu’il appelle avec humour Ciro Art) est une mosaïque néo-pop composée d'un ensemble de peintures, de dessins, de sculptures, de textes, où l'art, l'histoire, la politique et les événements sociaux sont évoqués dans des installations hyperboliques, chaotiques, extratemporelles et intensément rococo. Son travail est une réflexion sur la relation entre l'art et la vie, une lecture du processus même de création, un dialogue constant entre l'idée d'une œuvre et son mécanisme d'élaboration qui, à la fin, constitue la scénographie d'un piège visuel qui attrape le spectateur.

Ciro Quintana a créé tout un courant néo-historiciste dans l'art cubain, en s'appropriant et en recyclant les iconographies nationales (cubaine) et occidentale, en particulier celles des anciens pays socialistes et des États-Unis. Dernier rejeton du modernisme, il est aussi l'un des artistes les plus intéressants de la période post-moderniste, car son originalité ne se limite pas à la somme de ses inspirations : elle consiste à avoir approfondi les prodigieuses ressources de l'image visuelle et à avoir renouvelé la figuration par une intensité subversive.

Chaque œuvre de Ciro Quintana est une représentation plurielle. C’est le mérite d’une œuvre qui a su aller au-delà des images quotidiennes pour envisager un classicisme contemporain et penser la peinture comme génératrice de mythes.

Darwin Estacio Martínez (Manzanillo, 1982) est un peintre par excellence, un connaisseur cultivé de l'histoire de l'art, mais ses préoccupations essentielles ne se limitent pas à des considérations visuelles ou à la nature de la perception visuelle. Il est avant tout un conteur (toute œuvre est une fiction, et son auteur aussi), il crée des récits structurés visuellement : une série de récits (il est un observateur social attentif) qui reflètent un certain impact du monde et tentent de le restituer au visible par les traces de la main.

Comme le disait Jean-Luc Godard : "Le tableau est dans le temps", et l'on sait à quel point Godard a rapproché et fusionné le cinéma et la peinture. Darwin cherche à faire la même chose, mais à l'envers. Sa peinture, intemporalité du réel, est proche d'un écran de cinéma en ce qu'elle reçoit les faisceaux lumineux qu'elle reflète, les emplit de couleurs et d'images pour montrer l'invisible. Darwin est un peintre de la surface, une surface plate et lisse ; son pinceau ne traverse pas la peau de ses personnages : il l'effleure, il se limite à leurs apparences, à leurs gestes et à leurs "poses".

Darwin nous confronte à un espace purement psychologique où l'inconscient règne et crée chez le spectateur une sereine hésitation. Il s’agit d’un système de connaissance poétique qui nous offre "un état de conscience des sensations", comme le voulait Matisse, lequel met en évidence simultanément deux constructions antagoniques ou complémentaires, ou du moins liées l'une à l'autre, et parvient à ses fins en attirant notre attention sur la vieille énigme du signifiant et du signifié.

Ses tableaux exaltent la beauté physique pure, une beauté qui possède une fonction structurelle spécifique : créer une "apparence" de beauté qui offre une tentation plutôt qu'une fascination, et qui n'existe pas pour être admirée, mais pour se singulariser. La perfection absolue des surfaces des toiles de Darwin, leur clarté séduisante, leurs voluptueuses couleurs monochromes, pourtant dépourvues d'expression et d'émotion apparentes ("Transparence lisse qui est l'étranglement de l'éloquence", dirait Bataille), servent à dissiper les angoisses contenues dans leurs profondeurs. Chez Darwin, le désir de peindre se manifeste comme une force de présentation plutôt que comme une stratégie de représentation.

L'influence de Magritte sur l'œuvre de Darwin réside dans l'intensité et l'impact des images qui nous font atteindre une puissance pouvoir expressive. Dans sa peinture, le visage humain est absent, dépourvu d'identité véritable ; dans cette œuvre, il ne s'agit pas vraiment de l'Homme : il s'agit de la mutilation et de la violence subies dans l'ordre de l'imaginaire. Paradoxalement, ses personnages, ses figures, semblent à la fois étranges et familiers, intemporels et contemporains, comme hors du monde, hors du temps, sans chronologie : ils appartiennent à l'espace de l'art.

Darwin peint des signes de couleur pure qui constituent une matérialisation de la vision et de la mémoire, une épiphanie esthétique voilée où le figuratif est l'apparence fugitive et instable d'une permanence immémoriale.

Douglas Argüelles Cruz est né à La Havane en 1977. Il est diplômé de l'Academia de Bellas Artes de San Alejandro et de l'Instituto Superior de Arte de La Havane. Dans ces deux institutions, il a enseigné le dessin et la peinture pendant dix ans. Il a quitté Cuba en 2012. Aujourd'hui, il vit et travaille dans le New Jersey.

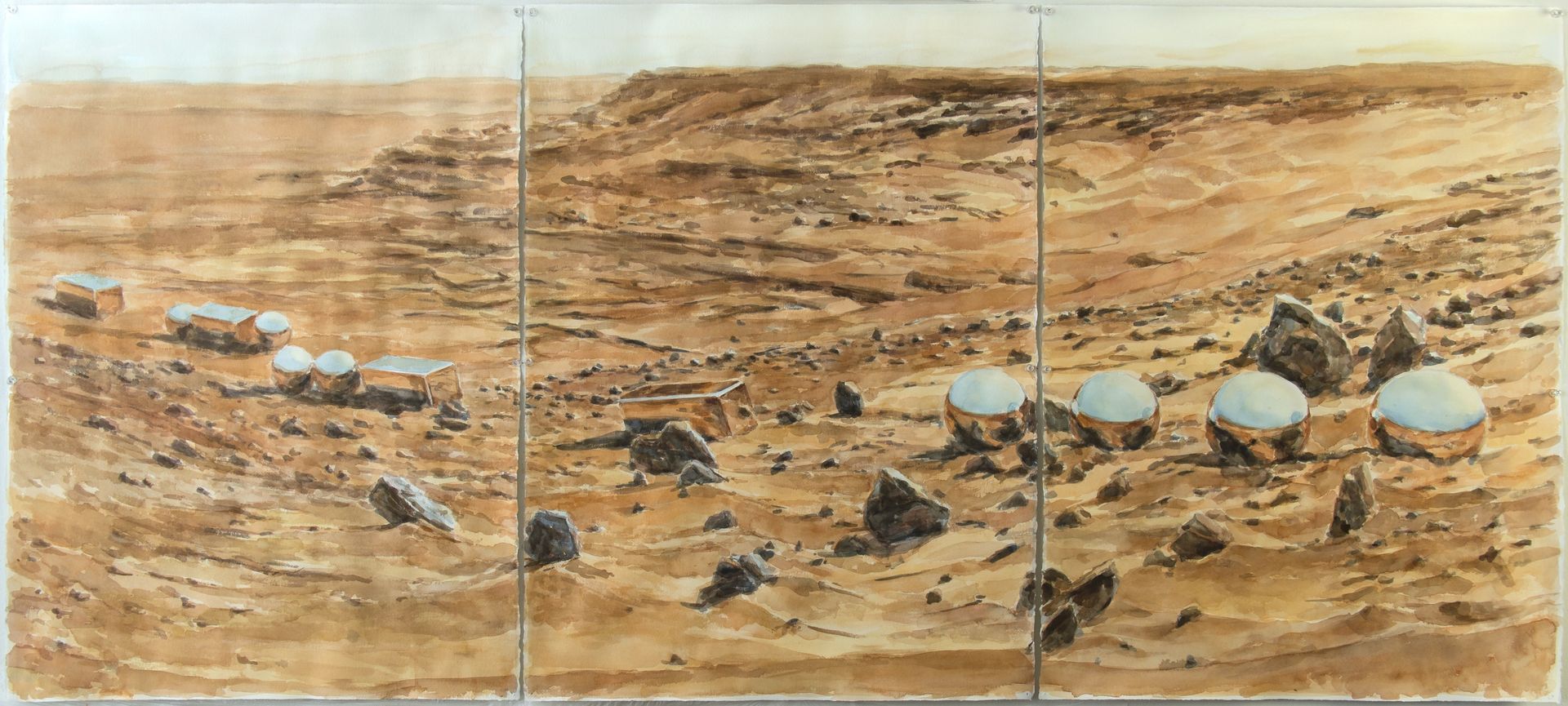

Le travail de Douglas Argüelles explore de nombreux champs artistiques – le dessin, la peinture, la gravure, la sculpture, l’objet, la photographie, la vidéo, l’installation, la performance – afin d’élaborer une visualité indissociable d'une réflexion sur le statut de la représentation et ses implications idéologiques.

Son travail est marqué par une tentative de rupture avec la domination homogénéisante du modernisme, par les débats incessants relatifs aux prolongements du formalisme – le post-minimalisme, le Land Art ou l’art conceptuel - et ses alternatives post-modernistes. Son travail repose donc sur la pluridisciplinarité, sur une polyphonie d'opérations et de sources d'inspiration hétérogènes comme vecteurs d'une transgression libératrice. Il s’agit d’un espace créatif hybride et ambivalent qui s'intéresse aux ramifications formelles et s'oppose à la sensibilité réductrice des préceptes désincarnés de l'art conceptuel.

Les recherches esthétiques et formelles de Douglas Argüelles s'inspirent de l'art vernaculaire, au-delà des catégories établies par l'histoire de l'art. Ses œuvres, auxquelles il applique souvent une subversion sémantique, s'inscrivent dans un réseau de significations multiples qui ne cessent d'exalter l'autorité symbolique du visuel, l'hégémonie de l'œil. Elles représentent, à travers des dispositifs narratifs auxquels le spectateur est invité à participer, des fragments d'une histoire à la fois personnelle et collective.

L'œuvre d'Argüelles constitue une inépuisable expérimentation dont le thème central renvoie à la perception du pouvoir dans ses diverses manifestations, à la notion d'espace et de temps comme coordonnées dans lesquelles se déroule l'histoire, avec un intérêt particulier pour les aspirations utopiques dans la matérialité de l'univers, ses limites et son basculement dans le monde imaginaire.

En ces temps où la mutation du sens de la beauté est étonnante et où la passion de l'exquis va s'estompant, où la toute-puissance du marketing s'efforce de noyer toute singularité de sensation ou de pensée, où l'art devient une production ; dans cette ère du divertissement effréné, de la communication à outrance, c'est-à-dire du simulacre de la présence et de l'adhésion (les écrans nous enlèvent même le temps de regarder), Ernesto Leal (La Havane, 1971) a érigé un rempart entièrement orienté vers son travail artistique.

Cette œuvre présente tous les signes d'une inquiétante complexité, car elle transgresse les conventions esthétiques, élargit les limites de la conceptualisation visuelle et constitue un acte de pensée, ou plutôt une extension de la pensée dont elle exploite les ressources insoupçonnées, puisqu'elle en est l'extériorisation ("une pensée du dehors", dirait Foucault), un processus à la fois d'analyse et de synthèse générative.

Ernesto Leal est un expérimentateur infatigable ; son art s'inspire de la peinture, du dessin, de la photographie, de la sculpture, de la vidéo, de l'installation, de la performance, des nouvelles expériences de l'art conceptuel ou processuel, mais il le renvoie toujours à son origine essentielle (sans faire de bruit, sans grandes déclarations didactiques : Leal est un anti-illusionniste par excellence), car l'art ne saurait être moderne : l'art revient éternellement à l'origine, qui est l'image, la pensée figurale.

Une œuvre dense, une rareté, ce que l’on pourrait appeler avec Duchamp une "esthétique supérieure", qui opère dans les genres les plus divers et compose un projet intellectuel et critique singulier, construit avec une remarquable cohérence ; une lucidité douloureuse, une ironie féroce, une constance étonnante, presque sacrée ; une rigueur absolue, une intelligence aiguë, une culture vaste, une spiritualité intense, comme une ascèse ; une sorte de voie de perfectionnement individuel qui octroie à son atelier, lieu métaphorique de la métamorphose intellectuelle, spirituelle et mentale, une aura énigmatique.

Ernesto Leal aspire de plus en plus consciemment à une position indépendante, sans se soucier le moins du monde de l'opinion des petits cercles artistiques sur son œuvre ou sa philosophie artistique (ses épigones sont légion), qui ne requiert aucun commentaire théorique, aucune exégèse : elle les contient déjà et s'en moque d'avance, car ce qui compte pour Leal, comme pour Artaud, "ce sont ses possibilités d'expansion hors des mots".

Evelyn Sosa est née en 1989 à La Havane, où elle vit et travaille. Elle a participé à plusieurs ateliers de photographie, notamment le Chemistry Lab of the Photography Workshop de l'Instituto Superior de Arte et les ateliers de photographie de Foto Fest International & Chicago Foundation for Culture and Society à La Havane. En 2016, elle a remporté le prix Herman Puig, décerné chaque année au meilleur artiste du Salón de Fotografía Corporal de La Habana et, en 2021, elle a reçu une mention spéciale lors de la VIIe édition de l'événement Post-it Arte Cubano Contemporáneo. Elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives à Cuba, aux États-Unis, au Japon et dans plusieurs pays européens. Elle est l'auteur du livre de photographies Havana Intimate, Through the Lens of Evelyn Sosa, publié à New York par Uncommon Beauty Gallery en 2019. Elle a obtenu la bourse Arnold Newman et est actuellement en résidence à l'International Center of Photography (ICP) de New York.

La caractéristique essentielle du travail photographique d'Evelyn Sosa est la déconstruction et la complexification du statut de l'image à travers la combinaison de ses aspects techniques, symboliques et esthétiques.

Evelyn Sosa crée des images intimes fascinantes, de véritables récits visuels à travers lesquels la photographe nous raconte des histoires d'amour, d'amitié et d'identité qui constituent une chronique d'une époque particulière à La Havane.

Les personnes, principalement des femmes, que Sosa transfère à l'image dans différents contextes, familiers ou intimes – chez eux, dans des bars, à des fêtes... - ne regardent pas vers l'extérieur, bien qu'elles semblent regarder l'appareil photo, mais vers l'intérieur. La photographie de Sosa est une preuve, une évidence, elle transmet l'essence même du référent, elle a donc quelque chose de métaphysique : elle n'est pas une copie d'une personne, mais une émanation à travers la lumière d'un corps. Evelyn Sosa est photographe parce qu'elle sait qu'on ne peut jamais voir quelqu'un en face.

Evelyn Sosa, en nous montrant les conflits, les inquiétudes, les délires de ses femmes portraiturées, mais aussi leurs joies, leurs bonheurs, leurs émotions, brise la vision simpliste, réductrice et souvent fausse que beaucoup de gens (surtout les étrangers) ont des femmes cubaines. Le Cuba de Sosa ne se réduit pas au processus sociopolitique défini comme la révolution cubaine et les femmes cubaines ne sont pas seulement des miliciennes, des ouvrières, des mulâtresses voluptueuses, etc.

Sosa conteste l'autorité du regard masculin dans l'industrie photographique, les mythes et la perpétuation des stéréotypes de la féminité à travers la visualité ; son travail est une exploration de la profonde identité féminine à travers la photographie. Le journal visuel intime de ses amies constitue une promotion ontologique d'êtres jugés dignes d'être photographiés, c'est-à-dire dignes d'être fixés, préservés, montrés et admirés, en particulier par la potentialité et la force de leur féminité. Leur représentation est donc un acte de pouvoir qui introduit dans le champ de la connaissance le corps libéré dans son intimité, notamment dans sa sexualité, de femmes qui sortent parfois des cadres normatifs et réducteurs.

Jorge Wellesley est né à La Havane en 1979. Il est diplômé de l'Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro (1998) et de l'Instituto Superior de Arte de La Habana (2008) où il a enseigné la peinture de 2007 à 2012. Il vit et travaille dans le New Jersey depuis 2017.

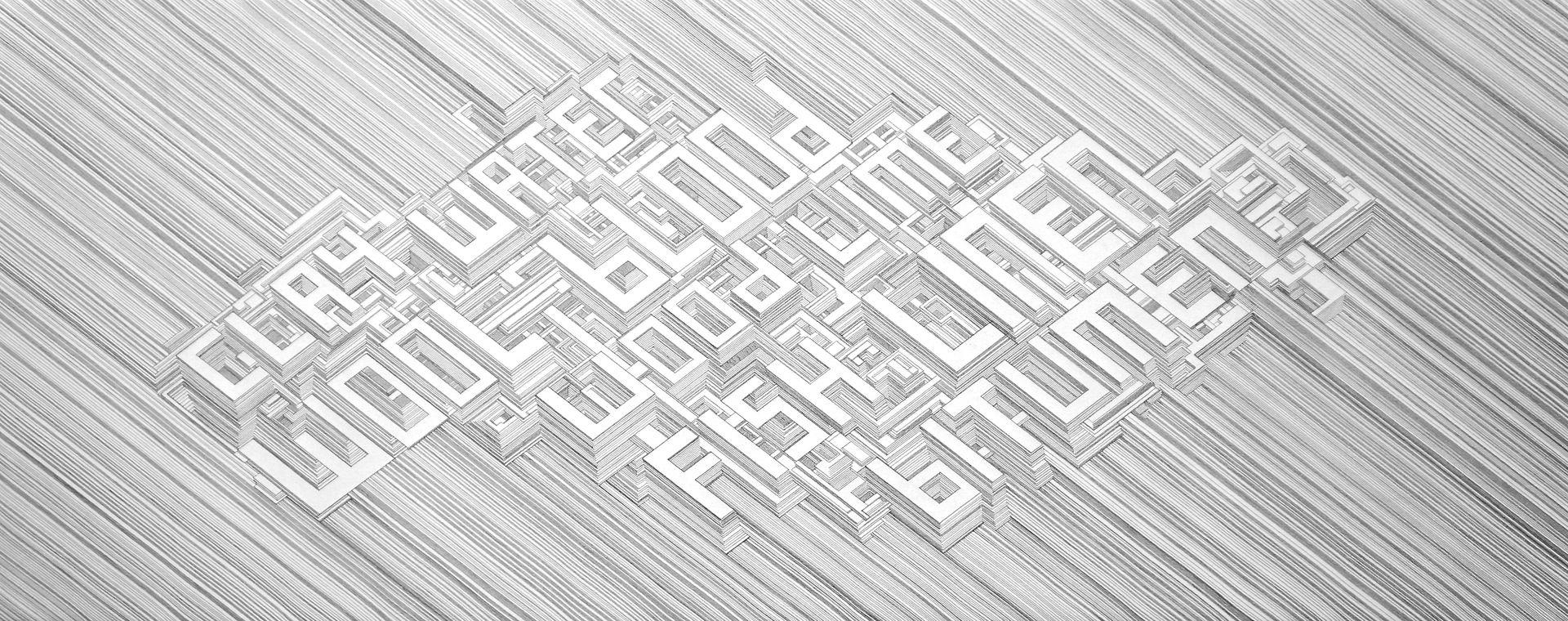

L'œuvre de Jorge Wellesley est un acte de pensée, ou plutôt son extériorisation, sa stratification, un processus à la fois d'analyse et de synthèse générative (créer, c'est entrer en soi). Son parcours artistique s'inscrit dans un contexte politique et économique très particulier imposé depuis plus de soixante ans par le régime castriste, mais son œuvre ne se limite pas au politique, elle ébranle par sa subtilité poétique et philosophique les codes de création et de perception de l'objet d'art et génère des modes de représentation qui révèlent un potentiel inattendu de l'art et de la pensée : révéler la polyphonie secrète du réel.

Wellesley travaille en combinant le langage (textes, mots) et les images (photographies, dessins, peintures, installations, sculptures, vidéos). Il a toujours utilisé comme sujet de réflexion, comme outil visuel, et non seulement comme structure interne d'une sorte d'art conceptuel, la relation entre les concepts de vérité, de réalité et de langage, en particulier dans le contexte défavorable dans lequel il a vécu.

Selon lui, l'art a à voir avec l'énergie, qui ne se traduit ni par la médiation de l'image, ni par la médiation de l'écriture, mais par les deux à la fois. Les mots étant insuffisants pour exister en tant qu'entités incorruptibles, impérissables et pures, ils doivent coexister avec quelque chose d'autre, comme l'image. Dans ses œuvres, le langage n'est pas là pour enseigner, expliquer, analyser, il ne raconte pas d'histoires, il est là pour signifier, ses mots résonnent, ils sont comme des choses dans leur condition la plus physique, comme matériau de la représentation

Ainsi, la pensée de Wellesley s'identifie au langage, en tant que totalité qualitative incommensurable : dire, c'est penser, c'est être ; c'est le canon de la perception. Le langage fait du monde extérieur un reflet de lui-même, ce qui signifie que le monde extérieur est ce que l'on en dit, le langage évalue la dimension du vide des images. Selon Plutarque, Simonide de Céos appelait la peinture la poésie silencieuse et la poésie la peinture parlante. Car les actions que les peintres représentent pendant qu'elles se produisent, les mots les représentent quand elles se sont déjà produites. La conscience de ces deux réalités est une caractéristique de l'œuvre de Jorge Wellesley. Il assimile la poésie et la peinture comme deux pratiques assimilables, il conçoit le mot comme quelque chose de visible, il est l'image des choses, il matérialise la pensée.

D'une certaine manière, Wellesley poursuit l'œuvre de Marcel Broodthaers et invente un art visuel dans lequel "la valeur plastique du langage" s'inscrit comme modeleur et configurateur de la réalité immédiate. Ce rôle du langage comme constructeur d'expérience dépasse le cadre de la fonction de communication inhérente à la langue parlée ou écrite. La différence entre le texte (porteur de sens) et l'image (porteuse de forme) constitue une dualité qui sert à institutionnaliser les significations et les structures signifiantes d'une société, lesquelles font du langage quelque chose qui nous exprime, nous détermine et nous identifie. Comme Karl Kraus, Wellesley considère que "plus on regarde un mot de près, plus il vous regarde de loin".

José Bedia est né à La Havane en 1959. Il est entré à l'Academia de San Alejandro en 1972. Il a travaillé comme professeur d'art à la Casa de Cultura de Marianao entre 1981 et 1983. En 1984, il devient restaurateur de peintures au Museo Nacional de Bellas Artes à La Havane jusqu'en 1989, date à laquelle il est accepté comme professeur à l'Instituto Superior de Arte. Il quitte Cuba en 1991 pour le Mexique. Depuis 1993, il vit à Miami.

José Bedia est l'un des artistes les plus importants et les plus emblématiques de l'art latino-américain d'aujourd'hui. Ses œuvres font partie d'innombrables collections de musées tels que le Museum of Modern Art de New York (MoMA), le Whitney Museum of American Art de New York, le Hirshorn Museum de Washington, le Philadelphia Museum of Art de Philadelphie et la Tate Gallery de Londres.

Depuis son plus jeune âge, José Bedia éprouve un grand intérêt pour le dessin des images des cultures dites "primitives", influencé et encouragé par son professeur Antonio Alejo, qui lui a fourni des informations sur l'art indigène, en particulier l'art indo-américain.

Depuis plus de trente ans, Bedia est un artiste et un anthropologue, un médium entre deux mondes : la culture indigène et la culture occidentale. Chaque année, il intègre et vit avec des tribus ancestrales des États-Unis, du Mexique, du Pérou et de plusieurs pays d'Afrique ou d’Asie pour raconter, à travers son art rituel - composé de dessins, de peintures, d'installations et de sculptures, et mettant en scène une sorte d'alter ego à la silhouette et au profil semblables aux siens, qui constituent un archétype de l'homme occidental - la présence et l'essence de mondes dissemblables et conflictuels : l'occidental et le non-occidental, le civilisé et le sauvage, le moderne et le primitif, l'urbain et le rural.

Bedia fusionne et exprime, à partir de sa cosmovision palera (il a été initié à la règle de Palo Monte en 1984, et son travail est fondé sur les mythes et les traditions de ce culte), la sagesse des cultures et des religions du monde, le caractère sacré de la nature humaine. Il développe une ligne analytique et conceptuelle pour aborder une réflexion éthico-philosophico-religieuse sur la relation entre l'être humain et l'univers. Son œuvre est une cosmogonie, une anthropologie, une énergie, une vaste interprétation poétique du monde afin de réconcilier les hommes avec le Cosmos et de composer entre tous l'harmonie universelle.

José Franco Codinach est né à La Havane en 1958. Il a étudié à la Escuela Nacional de Bellas Artes et à l’Instituto Superior de Arte de La Havane, où il a obtenu un diplôme en arts plastiques et a enseigné pendant de nombreuses années. Après avoir obtenu la bourse Guggenheim en 1992, il a résidé temporairement à New York, avant de s'installer définitivement à Buenos Aires en 1993.

José Franco est une figure majeure de l'art cubain depuis les années 1980. Sa pratique artistique est prolifique et difficile à classer. Comme c'est souvent le cas dans ce que l'on a appelé le post-modernisme, son œuvre s'inscrit dans un renouvellement constant et ne se limite pas à un seul médium, mais les embrasse ou les explore presque tous : peinture, dessin, sculpture, objet, installation, scénographie théâtrale, etc. C'est un artiste indépendant des positions doctrinaires du monde de l'art, un "Franc-tireur" qui manifeste une ouverture plastique conduisant à une circulation renouvelée du regard.

Son iconographie emblématique repose sur la mise en relation et l'imbrication d'images et de textures dans lesquelles le règne minéral, végétal, animal et humain se confondent pour explorer les zones frontalières entre la nature et l'esprit, la vie et la technologie, le réel et le surréel, le primitif et le moderne. Les œuvres de Franco sont des combinaisons zoomorphiques, phytomorphiques, anthropomorphiques, qui se rejoignent par des gradations successives, tendant toujours à s'élever du simple au composite, de l'inorganique à l'insensible, de l'inorganique à l’insensible et de celui-ci à l'animal, œuvre suprême de l'humanité.

José Franco peint la peau du monde. Il n'établit pas d'échelle hiérarchique entre les créatures.

Les créatures sont liées entre elles par de multiples équilibres et forment une chaîne, car chacune d'entre elles est essentiellement combinée à l'ensemble. Ainsi, en servant chaque partie de la nature à la perfection de l'ensemble, que ce soit dans le grand cosmos, qui est l'universalité du monde, ou dans le monde entier, qui est l'universalité du monde, ou dans le microcosme qu'est l'être vivant, chaque élément créé par Pepe Franco est un système de forces coordonnées à l'équilibre de notre système et au pressentiment de l’avenir, de l'harmonie et de l'ordre de l’univers.

José Franco s'efforce de trouver le pôle immuable dans l'éternelle fluctuation des choses créées.

Juan Miguel Pozo est né à Holguín en 1967. En 1994, il a obtenu une bourse pour étudier à l'Académie des arts de Düsseldorf en Allemagne, ce qui lui a permis d'émigrer en Europe. Aujourd'hui, il vit et travaille à Berlin.

L’œuvre de Pozo manifeste une prédilection évidente pour les vibrations de la peinture souveraine, une foi dogmatique dans les potentialités de la figuration. Son travail est une véritable entreprise de régénération de la peinture, car il sait qu'elle peut interférer avec la vision pour mieux capter l'invisible. Vérité et mythe, fantasme et réalité se conjuguent organiquement dans ses tableaux, attribuant ainsi aux éléments qui en émergent une dimension autre que l'apparence, c'est-à-dire : une autre interprétation. Celle de la métaphore visuelle.

Dans les œuvres de Pozo, les horizons privés et les significations historiques, politiques, géographiques et sociales se mélangent et s'opposent consciemment aux énoncés univoques et aux schématisations ; le figuré est renouvelé par son intensité subversive. Sa peinture est polymorphe et imprévisible ; elle est conçue sous la forme d'un gigantesque rhizome qui se développe sur un principe d'échos, de dérives et d'échafaudages. Elle procède par accumulations, hybridations, dilutions ; chaque œuvre est le stade intermédiaire et évolutif d'un ars combinatoria dont le cœur réside dans l'association d'images, dans le fonctionnement analogique de la pensée.

Pozo aborde la peinture en élaborant un assemblage intuitif de références culturelles mélangées, dans lequel les contextes originaux des images et des styles s'effacent comme de lointains souvenirs. À la tradition visionnaire de la peinture, il oppose sa propre culture visuelle, faite d'observations et d'expériences aux confins de la vie, de l'art et de l'histoire.

Des images de son existence, de ses rêves, du cinéma, de la télévision, de la publicité, du design, de la mode, du rock, de la science, de la rue... peuplent ses peintures et ses dessins, à la recherche d'une amplification de la vie sensible au sein d’un monde matériel fragmenté. Ses œuvres neutralisent et subvertissent les conventions narratives, les transformant en événements visuels qui insistent sur la primauté du regard en tant que phénomène purement mental, dont le but est d'éveiller les émotions et de sublimer la vie.

Pozo est allergique à l'idée que les choses peuvent être figées dans un style ; son œuvre est le lieu de la liberté parfaite, qui est le privilège des artistes authentiques : un exercice ludique de résistance afin d'élargir le champ de l'art (ne pas le rabaisser à l'état de vulgaire produit de consommation culturelle) et de réfléchir à son propos à travers les images et leur évanescence. Sa peinture est l'expression de soi dans sa pure matérialité, ou l'expression de ses possibilités illusionnistes.

Telle est peut-être la morale de la peinture de Juan Miguel Pozo, illustrée avec une lucidité et une vigueur inhabituelles : l'image, autrefois considérée comme une réponse, n'est plus aujourd'hui qu'une angoissante question.

Marta María Pérez Bravo nació en La Habana en 1959. Emigró a México en 1995; se instaló primero en Monterrey y luego en Ciudad de México, donde reside actualmente.

Después de cursar estudios de pintura en la Academia de San Alejandro y en el Instituto Superior de Arte entre 1975 y 1994, empezó a utilizar la fotografía; primero como documento para atestiguar las intervenciones y performances que realizaba en la naturaleza, luego para retratar su cuerpo y usarlo como soporte y mediación simbólicos.

La obra de Marta María Pérez Bravo está entre las más originales, intensas y fascinantes dentro de la fotografía contemporánea. Su andadura conceptual y estética se fundamenta en el aspecto antropológico, religioso, mítico, sagrado; así como en el contenido narrativo y simbólico de los temas que aborda: la relación entre subjetividad y materia, espiritualidad y cuerpo. Posee una dimensión universal que interroga las relaciones del individuo con el mundo, la religión, la mitología (en particular afrocubana); se basa en la construcción de lo invisible y de lo oculto como presencias efectivas.

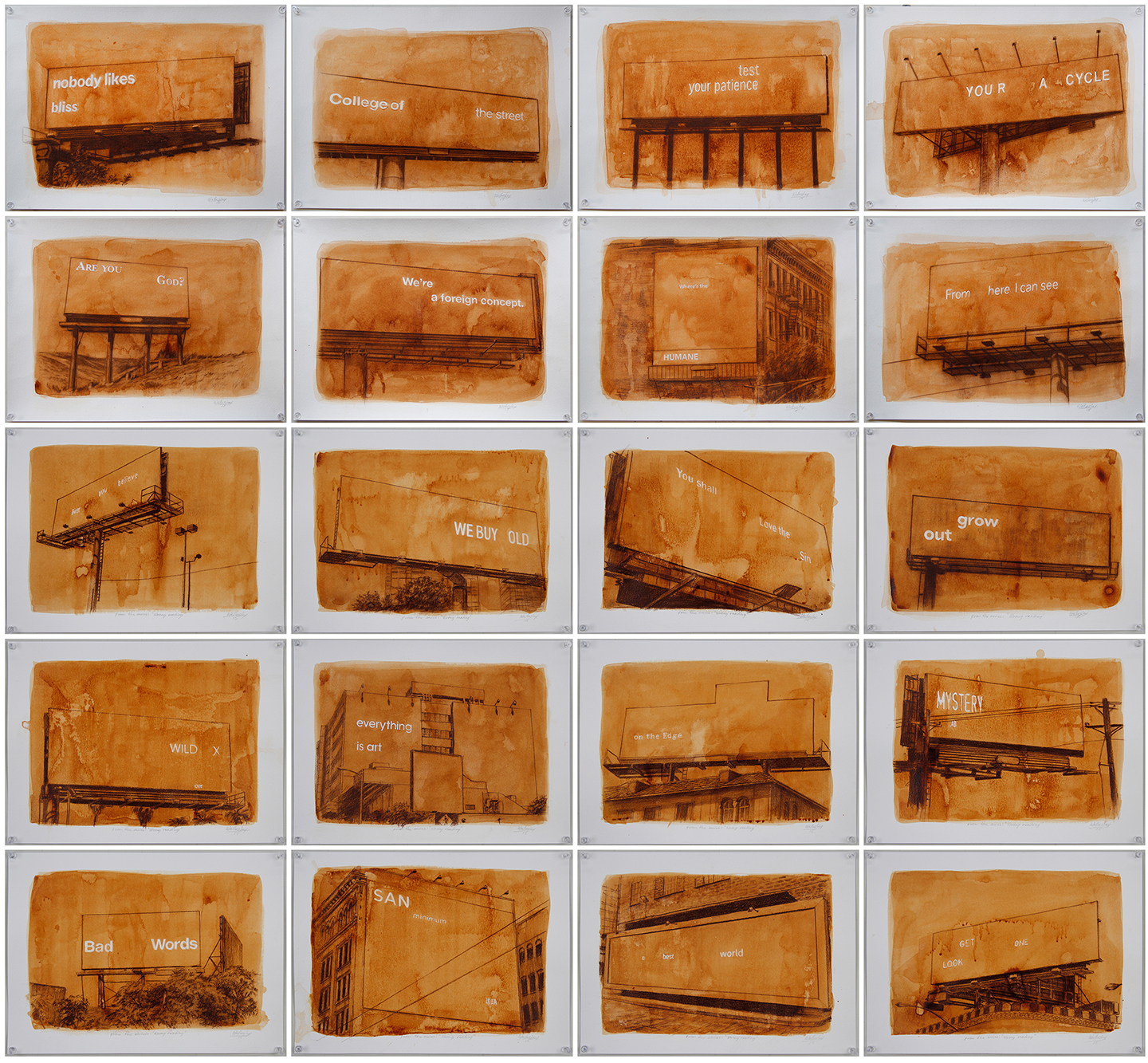

L'œuvre de Néstor Arenas (Holguín, 1964) affronte le monde de l'image, elle n'esquive ni ses ambiguïtés ni ses illusions : il la façonne pour lui faire dire tout et son contraire, mettant à nu ses mécanismes et son statut. Ses peintures, dessins, photographies, sculptures et installations s’inscrivent au cœur d'une politique de l'image à une époque où la mutation du sens de la beauté est vertigineuse. Arenas se préoccupe des problèmes internes de l'art avant d'aborder une situation externe, culturelle, sociale ou politique.

Les préoccupations d'Arenas sont avant tout esthétiques, par la charge signifiante spécifique qu'il attribue aux images qu'il retient, et parce qu’il s’attache à fixer les lignes d'un dynamisme chromatique. Il développe son art à partir des symboles iconographiques de son époque et de son pays d'origine, tout en l'articulant autour de l'exploration volontariste des conventions de la grande peinture qui exprime l'invisible à travers le visible.

Produit d'une époque où la société a été redéfinie par le progrès technologique et la publicité, où la culture a été remodelée en fonction de phénomènes sociologiques, où nous sommes dans la préhistoire de nouvelles utopies, Néstor Arenas choisit des images qui, par leur dispositif formel, introduisent une approche perceptive subversive.

Cette œuvre d'inspiration photographique, qui oscille entre autobiographie et fiction, est celle d'un romantique post-moderne qui ancre la peinture ou la photographie dans la réalité historique de son temps. Néstor Arenas est un artiste politique, mais son attitude, qui n'a jamais été propagandiste ou dénonciatrice, n'est pas anecdotiquement politique (il ne défend ni ne revendique rien). Étant donné qu'Arenas est né et a grandi sous le totalitarisme du régime castriste à Cuba, où l'art sert principalement à la propagande du pouvoir, une fois exilé aux États-Unis, il a pu observer directement le rôle et la place assignés à l'art moderne dans une société capitaliste, et a manifesté dans son œuvre la volonté de démystifier les images et même l'art.

Cette démystification n'a pas été et n'est pas du tout la manifestation d'une rage nihiliste, mais la traduction d'un désir irrépressible de démonter les subterfuges de la peinture, les mécanismes de la représentation et des utopies ; de briser le piège des images face à un répertoire iconographique aussi symbolique que celui du communisme ou de la patrie ; de se libérer de la fatalité d'une approche idéologique des œuvres, et de se débarrasser de leur poids historique.

L'œuvre de Néstor Arenas ne cesse d'explorer le champ visuel et se renouvelle par cycles : à intervalles plus ou moins réguliers, l'artiste s'approprie d'autres territoires stylistiques et thématiques. Mais ses images fonctionnent toujours comme des signes ordonnés selon une syntaxe formelle qui leur est propre.

Néstor Arenas nous renvoie à une tradition de l'art du XXe siècle : la recherche d'une fantasmagorie iconographique à partir d'origines populaires, d'illustrations banales et anodines; le mélange de signifiants tragiques et frivoles dans une même composition ; le brusque changement brusque d'échelle ou de genre pour rappeler la vraie valeur de la culture visuelle et accroître la sensation onirique d'une image peinte, qui s'empare du regard et inonde la conscience de l'observateur.

Raychel Carrión est né en 1978 à La Havane. Il a participé entre 2006 et 2008 au projet artistique et pédagogique Cátedra Arte de Conducta, créé et dirigé par Tania Bruguera. Il est diplômé de l'Instituto Superior de Arte de La Havane depuis 2011. Aujourd'hui, il vit et travaille à Albarracín, en Espagne.

Raychel Carrión est un dessinateur virtuose et l’un des artistes les plus profonds de la scène artistique cubaine actuelle ; son travail est fascinant par sa forme et son contenu. Il s’agit d’un artiste atypique, car il prend son temps, le temps de dessiner, et donc de penser, qui est un temps de résistance. C'est pourquoi il peut apparaître comme un rabat-joie dans le monde de l'art contemporain, qui a l’habitude de célébrer son propre vide avec cynisme et outrecuidance.

Dans l'art de Raychel Carrión, la virtuosité n’est jamais vulgairement triomphaliste, mais associée à une véritable réflexion sur sa pratique qui s’adresse à la fonction de voir pour mieux penser. L'utilisation du fusain, par exemple, constitué d’atomes de carbone, n'est nullement anecdotique dans son travail : le carbone est l'un des principaux composants moléculaires du corps humain, et lorsqu'il le dépose sur le papier, il procède à une fusion organique.

Ses dernières séries de dessins (Ignominia, Jaws Missing, Ostrakón, Artemis, Incautos, Sharing, Unión falangista, Extenso…) sont de magnifiques et bouleversants exercices d'introspection dans lesquels il aborde des questions philosophiques, sociales, historiques et politiques. Ses différents registres narratifs se mêlent au sein d’une œuvre complexe qui nous émeut, nous secoue, nous ébranle et nous interroge sur notre rapport à la représentation et à la réalité. Carrión ne réécrit pas l'histoire, il la révèle pour la transformer en mémoire.

L'œuvre photographique de René Peña (La Havane, 1957) est essentielle pour comprendre le changement de paradigme esthétique et conceptuel qui s'est produit dans la photographie cubaine des années 1980-1990. L'utilisation de l'autoportrait a commencé à se répandre comme une pratique qui modifiait et transcendait les formes traditionnelles de représentation dans la photographie cubaine avant et surtout après le processus révolutionnaire, où la perspective collective, la réalité sociale extérieure, prédominaient dans l'esthétique du photojournalisme "épique", et René Peña, dans le sillage de Marta María Pérez Bravo dont l'œuvre magistrale a marqué un tournant dans la tradition photographique cubaine, a créé un langage visuel autoréférentiel pour décentrer le discours hégémonique du corps de la nation cubaine en tant que collectivité et remplacer le référent de la masse par celui de l'individu.

Ses photographies tournent autour des thèmes de la race, du genre et de la sexualité. Il a introduit un nouveau récit dans les représentations de l'espace social, déplaçant l'attention de l'espace public vers l'intérieur domestique, puis vers l'intime, pour étudier le thème de l'identité du corps noir en tant que concept symbolique.

Peña réfute l'opposition binaire entre noir et blanc et ses photographies déconstruisent le concept d'identité substantielle qui se réduit moins à la postuler ou à l'affirmer qu'à la refaire, la reconstruire, puisque toute utilisation de la notion d'identité commence par une critique de cette notion.

La relation entre les individus et les institutions (famille, éducation, partis politiques, religion) est une question centrale des séries photographiques de René Peña. Il s'intéresse également à la contradiction qui se crée lorsque nous essayons de préserver notre individualité tout en devant faire face à notre condition d'êtres sociaux.

Son travail photographique consiste à mettre en scène son propre corps pour offrir des interprétations personnelles relatives à des questions sociales qui l'intéressent. Cependant, Peña s'est toujours méfié du terme "autoportrait", qui peut laisser croire qu'il s'agit d'une version de lui sans omission, alors qu'il n'y a peut-être pas d'image plus déformée de quelqu'un que celle qu'il a lui-même créée.

La maîtrise technique de l'écriture photographique de René Peña est magistrale. Ses photographies sont des récits visuels parce qu'elles ne sont pas un ensemble de symboles dénotatifs, mais un ensemble de symboles connotatifs : elles sont susceptibles d'être interprétées. Peña ne prend pas de photographies, il les fait. Il s'agit d'un acte créatif iconique constitué par un tissage polysémique de signifiants. Ce que montrent ses photographies, c'est la symbolisation d'un message.

L'idée d'une hégémonie du visuel dans notre culture contemporaine est devenue un leitmotiv, une évidence : nous nageons dans un flux ininterrompu d'images qui tend à faire de nous des consommateurs passifs. D'où l'importance du pouvoir discursif et narratif des images de René Peña, qui inverse le rapport entre l'image et le monde : l'image n'est plus le reflet de la réalité ; au contraire, c'est elle qui nous impose une lecture du monde et donc, d'une certaine manière, qui le fait exister.

Rogelio López Marín (Gory) est né à La Havane en 1953. Après avoir été exclu de l'École Nationale d'Art de La Havane en 1973 pour "déviationnisme idéologique", il a commencé à étudier l'histoire de l'art en cours du soir et a obtenu une Licence. Il a commencé sa carrière artistique dans les années 1970 en tant que peintre hyperréaliste, puis s’est spécialisé dans la photographie sous la direction de l’artiste Raúl Martínez.

Gory a renouvelé le panorama de la photographie cubaine post-révolutionnaire (profondément ancrée dans la tradition réaliste, avec un fort caractère documentaire) en l'appréhendant comme un champ d'expérimentation esthétique ; en particulier avec ses premiers photomontages, qui étaient des espaces poétiques et imaginaires glissant entre rêve et éveil. Il a à son actif une longue et prestigieuse carrière artistique depuis sa participation à l'exposition collective Volumen 1 en 1981. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques, dans des musées et des institutions aux États-Unis et à Cuba. Depuis 1992, il vit et travaille à Miami.

Gory est l'un des artistes cubains les plus remarquables de la génération des années 1980. Son œuvre constitue une tentative particulière d'exploration ontologique de la photographie, depuis ses fondements jusqu’à ses limites; elle exprime son ineffabilité, son énigme et, par conséquent, le mystère du visible. Sa réflexion sur l'art et sa pratique est particulière, complexe et ambivalente, parce qu'analytique. Son oeuvre constitue une théorie esthétique, une recherche conceptuelle avec laquelle il explore et analyse les possibilités de la représentation.

Gory aborde la notion d'image avec un sens critique très aigu. Depuis ses premières peintures hyperréalistes, la photographie a toujours constitué le point névralgique de son dispositif esthétique. Elle est à la fois le véhicule privilégié de l'image et l'objet de l'image elle-même. Il utilise la trame photographique comme mode de représentation du réel pour en redéfinir le statut, la spécificité ; pour en exposer la structure et en explorer les marges, les limites, mais aussi l'objectivité, l'authenticité, la puissance ; pour s'approprier ses modes singuliers de représentation, et les étendre.

Ainsi, son travail est le reflet d'une pratique qui interroge la discipline photographique dans son propre fonctionnement, dans ses propres fondements. Il traite la photographie comme un signe d'existence et comme un signe d'essence. Une essence que Gory ritualise et transforme en mystère sacré, en icône laconique.

Rubén Torres Llorca est né à La Havane en 1957. Il est diplômé de l'Académie d'Art San Alejandro (1976) et de l'Instituto Superior de Arte (1981). Ses œuvres ont été présentées dans de nombreuses expositions et biennales et font partie d'importantes collections publiques et privées.

L'œuvre de Torres Llorca s'inscrit entièrement dans un projet de "mise en forme" du monde, influencé par les avant-gardes artistiques des années 1920, mais aussi par l'approche conceptuelle de Magritte ou la sensibilité anti-esthétique de Beuys.

Le caractère protéiforme de son œuvre défie toute tentative de classification. Son penchant à brouiller les frontières entre les différents médiums artistiques - peinture, dessin, collage, objet, sculpture, installation -, son utilisation symbolique de matériaux naturels hétérogènes - bois, textile, papier, tissu, argile, corde - et son plaidoyer en faveur d'une approche interdisciplinaire des arts, impliquent une remise en question implicite du rôle de l'artiste aujourd'hui et du statut de l'œuvre d'art au sein de notre société.

L'un des thèmes centraux de son œuvre est celui de la mémoire: en manipulant de manière fictive la matière historique et sociologique, il constitue une entreprise de construction mythique dont l'origine est la culture totalitaire dans laquelle il a grandi. L'art de Torres Llorca est politique, au sens philosophique du terme; il est une manifestation de la liberté, il crée les conditions d'une expérience de libération, un moteur d'autodétermination. De même, il assigne à l'art la mission de transformer le sens du langage et des concepts: il s'intéresse à la conformation de ces tentatives d'expression de la pensée en tant qu’image plastique.

L'œuvre de Rubén Torres Llorca est une expérience sensible qui matérialise l'énergie de la pensée afin d'éveiller chez le spectateur la capacité de perception et de réflexion. Il s'agit de l'un des artistes cubains les plus emblématiques et influents de ces quarante dernières années, un artiste qui expérimente et innove sans cesse, problématisant, questionnant et régénérant le formel et le conceptuel.

Torres Llorca partage la vision nietzschéenne de l'art comme formidable puissance révélatrice et déconstructrice de l'homme, de la culture et de la société modernes en-deçà de la défiguration conceptuelle et de la spatialisation qui évide toute substantialité.

Segundo Planes est né à Pinar del Río en 1965. Il est diplômé de l'Escuela Provincial de Arte de Pinar del Río, de l'Escuela Nacional de Arte de La Habana et de l'Instituto Superior de Arte, avec une thèse intitulée « La vida es una mierda y el mundo está loco, Antitesis », écrite sur trois rouleaux de papier hygiénique. Il vit à Monterrey (Mexique) depuis août 1990.

L'œuvre de Segundo Planes constitue une véritable immersion dans un univers fantasmagorique, poétique, lyrique, excessif, exubérant, paranoïaque, qui traduit les différentes composantes de son individualité, de son subconscient, de ses visions, visions du plus grand baroquisme (au sens lezamien ou sarduyen) qui existe à ce jour au sein de la peinture cubaine.

Il existe un style Segundo Planes qui exalte la potentialité expressive de la peinture et qui est empreint d'une prodigieuse inventivité visuelle, instinctive et spontanée. La composition de ses chimères picturales est d'une insigne originalité par son habileté technique, sa qualité chromatique, la diversité de son inspiration et son interprétation allégorique. Segundo s'appuie sur l'histoire de l'art pour s’inventer une modernité et démontrer que la peinture, en tant que processus novateur de production de subjectivité, est encore et toujours possible, à condition d'être reprise à l'état naissant.

Les œuvres de Segundo Planes (qu'il signait dans les années 1980 Mierda, Cloaca, Nadie, Gloria 87, Pedro 88, Agustín 89, J 1988 : autres hétéronymes...) sont complexes, ambivalentes, cryptiques, tourmentées, érotiques, insolentes, poétiques... C'est un artiste de la dissonance première, dérangeante ; les personnages qui peuplent ses œuvres sont des créatures primordiales, mythologiques, ils proviennent des visions hallucinées d'un mystique illuminé.

Recréer des images par la peinture, comme le fait Segundo, c'est les penser, leur donner une qualité analytique, les inscrire dans une durée qui dépasse leur temporalité originelle, leur conférer une aura (la peinture produit de l’aura par le mystère de son apparence et parce qu'elle est une matière vivante, palpable, changeante, sensuelle, ce qui exacerbe le désir de regarder) qui renforce (par l'iconisation qui donne à l'image une plus grande valeur symbolique) sa possible banalité ou son insignifiance. Sa peinture met à l’épreuve l'impact de la beauté. Il rend plus conscient et moins passif l'acte de voir, il interroge physiquement la vision.